2017年4月20日,是杜耀明在浸會大學任教的最後一課,談中國新聞輿論監督的最後探戈,這一堂課,透過Facebook直播,以影像保存下來,他引用胡適的話來寄語學生︰「有一分證據,說一分話」。

杜老師31年的教學生涯,在此劃上一個休止符。停頓,再住前。

一星期後,記者來到杜耀明家中,六旬教授,看起來,仍是很有活力的模樣。談起往事,依然歷歷在目,每一個年份發生的事情,他都清楚記得。看着香港新聞業界的載浮載沉,他沒有很悲觀。

⚡ 文章目錄

哲學與新聞

他與新聞的結緣,來得很偶然。

1978年,杜耀明畢業於香港大學哲學系,接下來,修讀哲學碩士,跟新聞沾不上半點關係。

「我大學畢業之後,以你們的術語來說,就是一個廢青。」

直到1979年,「有個中學同學的爸爸,見我無嘢撈,叫我去《快報》做讀者版。裡面有個採訪主任好人,叫我跟他做港聞記者,咁咪入左行囉。」對於入行的經過和原因,他用幾句便概括,不是因為想做記者才去做記者。

從哲學的世界回到現實世界,杜耀明就像劉姥姥進了大觀園,過往所接觸的各種現代思潮,如存在主義、新馬克思主義、佛洛伊德的心理分析……等用以理解世界的框架,在現實好像無處著地,突然找不到安放的位置。他說,一開始做記者的時候,覺得是在自我流放。

「衝擊很大。以前讀哲學堅離地,你以為自己看事情看得很遠很深,但往往接觸不到眼前的現實。很多社會角落裡的爭執與糾紛,以至種種意外,你有邊一樣了解?有邊一樣事情可以事先解釋得到?哲學有咩用?」做新聞的經驗,逼使杜耀明近距離地直視社會的種種現實。

一次葵涌碼頭的採訪,他仍然很記得。有工人跌了下來,杜耀明說,只剩下頭顱︰「首先是看不到的,只聞到血腥味。比警察還早發現。但那時很騰雞,就像有實習記者看到人跳樓,我明白那種感覺。」感官上的刺激,令他感到很震動,親身感受到生命在眼前的逝去︰「為什麼不戴安全帶?明明這樣重要為何不戴?社會上發生的事情很複雜,哲學可以幫助我去思考問題,但答案始終要在現實裡才能找到。」

《快報》之後,他去了胡菊人創辦的《百姓》半月刊工作,後來又在《信報》做了一年。

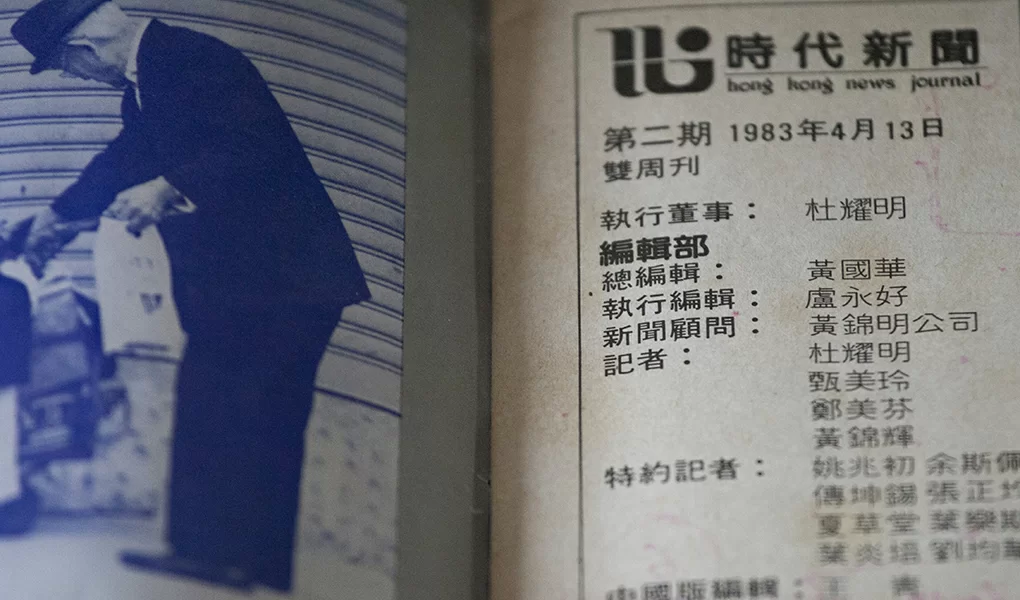

直到1983年,他與一群志同道合的同業,深感報館的新聞不足。「當時覺得成行只有我哋識做專題,自以為係嗰隻。拿過計劃書給邵善波,希望佢投資,可能我哋太新,最後無採納,之後便向朋友『眾籌』,創立了自己的雜誌。」如是者,杜耀明當了《時代新聞》的執行董事兼記者,而前記協主席黃國華當總編輯。

上世紀八十年代,在《壹周刊》出現之前,傳媒新丁文人紛紛創辦雜誌,蔚然成風。當時杜耀明已在想:為什麼香港不值得有像《TIMES》、《Newsweek》這類型的雜誌呢?結果半年便玩完,事過境遷,杜耀明輕描淡寫說︰「任何嘢,行先都會死先,時代未到。」他說,在過程中學會做新聞是「學做好一件事」。

杜耀明拿了《時代新聞》的第二期出來,封面以「精神病危機何時了」作深入的專題報導,翻閱泛黃的雜誌,讀到編者話︰「時代新聞的創刊,是由於一群記者感到現代香港缺乏一份著重深入探訪報導的新聞雜誌,而市面上以評論為主的雜誌已經相當足夠;故此有些人出錢,有些人脫離原職到這裡全時間工作,在眾志成城下新刊物面世。」

杜耀明在家中悠然翻看三十四年前的編者話,笑言︰「原來每個年代都覺得新聞不夠深入。」

「橫眉冷對」專欄做身教

最後一份在傳媒的全職工作,是在周融擔任總編輯的《虎報》做中國版記者,邱誠武是他的同事,「坐我隔離,那時他好想做基本法的採訪。」任職《虎報》期間,看到報紙廣告的招聘,浸會大學傳理系請人,便應徵。當時傳理系的系主任是中國電影學者林年同。杜耀明憶述,他那一批請回來的人,都不是新聞本科出身。

「林年同好像不是很喜歡找讀過新聞學的人來教,同期進去的史文鴻是批判理論及美學、丁偉和鄧特抗是國際關係專家。我想,他認為只要你懂得社會,就會懂得怎樣做新聞。他的視野不只在香港,而是全世界。」杜耀明覺得,這是一個創舉,為傳理系注入一種更為寬闊的視野。

他就是這樣進入了浸會大學的傳理系,一執教鞭,便是三十一年,與原來想象的不太一樣。

「本來只打算做兩、三年就出返來做記者,但後來發覺,教書的同時,其實可以在外面兼職新聞的工作;反過來,如果在外面工作,則很難有時間教書和做研究。」有身位可以繼續這樣去參與行業,權衡之下,便選擇留在學院之內。

2006年前,他替不同媒體採訪報導,也撰寫評論,甚至當主持節目,在《明報》曾經有過一個專欄「橫眉冷對」,四度獲得「人權新聞評論獎」。杜耀明額廣幼眉,談吐友善,何以被冠以「橫眉」?「係張波呢個老友改,佢要角色扮演。」(註: 張健波時任《明報》總編輯)

對於公共事務,杜耀明積極發聲,是其是,非其非,格外顯眼,也是一種身教︰「我教新聞,就要示範給學生看要做什麼,Classroom teaching好容易,但重點是,你自己是不是還在參與這一行?你還有沒有熱度?我認為自己對於時代有些想法,便講出來,不會完全啱。」話鋒一轉︰「當然後生時不會咁謙卑,自己認為對的便講出來。但,這是基本的態度。」在杜耀明眼中,做新聞的基本態度,便是通過新聞去督促社會的進步,對事實和真相要很執著。

最後,「橫眉」教授的捍筆可能對時弊一矢中的,專欄受壓,《明報》派編輯向杜生解話 :「因為你教傳媒,將來可以想你寫多點有關傳媒的事。」杜耀明堅持寫社會事,專欄就此作罷。他說從來沒有問張波,就讓一切隨風。

在這位新聞系老師的眼中,一個記者最重要的是什麼?

「第一,一定是良心。要有對是非的判斷和堅持,啱就啱,錯就錯,如果唔係就做唔到落去,或者變質囉,變了第二個人,一啲都唔奇。有些朋友是這樣,有些行家又是這樣……學生就好少。」對於學生,他很愛惜。良心以外,分析與表達的能力,也是他眼中一個記者的基本要求。

杜耀明的身體力行,不止於筆桿上。

教學生涯中,有什麼是最難忘的。杜耀明說,2006年差不多被炒魷魚。

那一年,浸會大學有一場強迫轉制的風波,校方強迫員工接受新的薪酬架構制度,打破教員實任制,杜耀明時任教職員工會主席,與另外五名教職員及兩名行政職員堅拒轉至新制,當時校方更召開了「解除聘任委員會」,準備解僱「六君子」。

杜耀明記得,差不多開學的時候,校方說要解僱他。「我問副校,可唔可以等我準備好哂課先?佢話唔得,要呢一刻走。」

學生頓時起哄,羣情洶湧,開始罷課。在學生會的壁佈板上,貼上「吳校長,我們要好老師!」的標語。不到一星期,解僱的事情便被叫停,六君子得以留下,但兩名行政職員還是被解僱。「到了今日,大學無交代兩個同事被解僱,仲走緊數啊。」公然地對抗不公平不合理的事情,杜耀明坦然無畏,這段往事令他很難忘,但回憶時的語氣,卻很淡然。

橫眉冷對千夫指,俯首甘為孺子牛,也許正正在他身上體現出來。

退而不休的「創造型」中場

快將退休,有何打算?他沒有直接回答。

杜耀明對於時代的觸角,仍然走在很前線,當我們談論到新媒體的時候,他提及youtuber︰「我都諗住做㗎,但諗諗下都係唔好做,好困身㗎。你看吳志森,他很勤力,一日起碼有一、兩條片,要keep住有一個網上的attention,但我未必有咁多野講,時間也想用來讀多點書。」

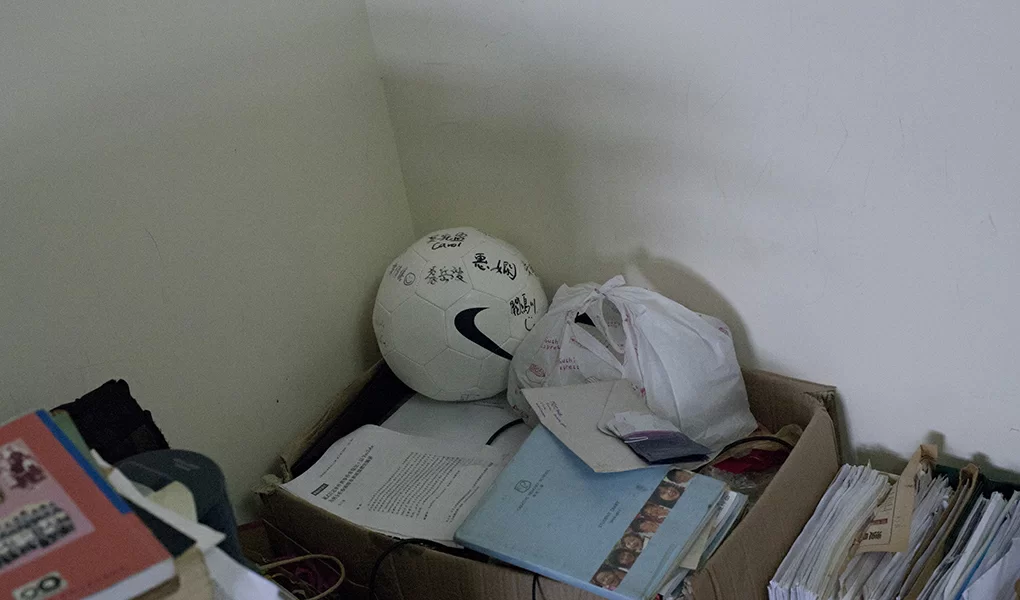

訪問完結,杜耀明約了朋友踢波,剛好準備出門。杜老師原來是個曼聯迷,工業小鎮的紅魔,與華麗都市的阿仙奴誓成水火。在大學教書三十多年,每當曼聯輸波,學生不忘揶揄:「耀明,曼聯又輸波了。」

「嘩,啲學生,咁都得?」自費格遜退休後,曼聯成績大不如前,學生難聽的戲言更多。

新聞與足球,杜耀明同樣執着。他以足球比喻做新聞︰「呢一行好多人講故仔好動聽,講多過做。其實做新聞就好似踢波咁,唔係講出來的,係要做。我成日話,做左出來你先講啦。」杜老師不忘教誨眼前兩位記者新丁:「你要寫,唔寫支筆就無左。」記者點頭稱是,銘記於心。

「以前年輕時,踢波就是99%技術加1分體力;到了中年,各佔一半;現在是倒過來了,體力的保持才是最重要。」也許,做新聞也是這樣。杜耀明自言是球場的「創造型」中場,永遠不打後衛;說將來,他說得有火:「民間辦學犯法?我親身試下,睇下係點犯法。透過判罪,引起公眾討論。」

杜耀明問記者:「有無得諗?」

記者反問:「有無問過老婆?」

「06年浸大抗議,都無問老婆,依家都唔洗。」說到抗爭,杜耀明皺起眉心,炯炯有神,像豁了出去。一個下午,收拾運動服,渡船過海踢場波。

有什麼說話留給學生?「繼續努力,用下腦,要有更加多嘅創新。」眼前的杜耀明仍然一身活力,與他手上的鮮黃色手錶很配合,像是毫不脫節。

杜sir退而不休,也許應該說聲,江湖再見。