【國寶|注意劇透】歌舞伎話題電影《國寶》原著中刻劃更深的「景色」 為了舞台 放棄人間 魔鬼交易 摯親遇厄 陷入瘋狂 在所不惜 因為只有瘋子才能看見完美 附原著極為精彩的結局描寫

《國寶》以歌舞伎為題材,在日本票房突破一百六十六億日元,成為日本史上第二高票房真人 (非動畫) 電影,並將代表日本角逐「奧斯卡最佳國際影片獎」。電影片長接近三小時,因為畫面華麗,製作認真,演出精湛,劇力迫人而得到極高評價。

⚡ 文章目錄

作者花三年深入調查 每月跟隨歌舞伎巡迴

這部引起極大轟動的電影,改編自同名原著小說《國寶》 (中文版譯者劉姿君,新經典文化,二○二○年)。原著作者吉田修一為芥川獎得主,生於一九六八年,擅寫邊緣人物複雜的感情和人際關係。吉田修一落筆之前花了三年時間,每個月跟着歌舞伎藝團巡迴演出,深入後台,研究歌舞伎這個較為冷門的題材,然後在《朝日新聞》上連載了一年五個月 (二○一七年一月至二○一八年五月),結果大獲好評,被譽為是他的最佳作品。

電影《國寶》與原著脈絡基本一致,但重點有別,電影中幾個女角環繞男主角旋轉,着墨較少,但在原著中有血有肉,分量不輕。原著故事的結尾,步入晚年的立花喜久雄演出歌舞伎名劇《阿古屋》,情貌之變,正是以他身邊兩名重要女性兼知音——好友之妻春江以及他的私生女綾乃的視角呈現。原著基本以喜久雄的人生為主線,電影則強調喜久雄 (吉澤亮飾) 與俊介 (橫濱流星飾) 兩人亦敵亦友、惺惺相惜、妒羡並存的對照關係。

(注意:以下含劇透。)

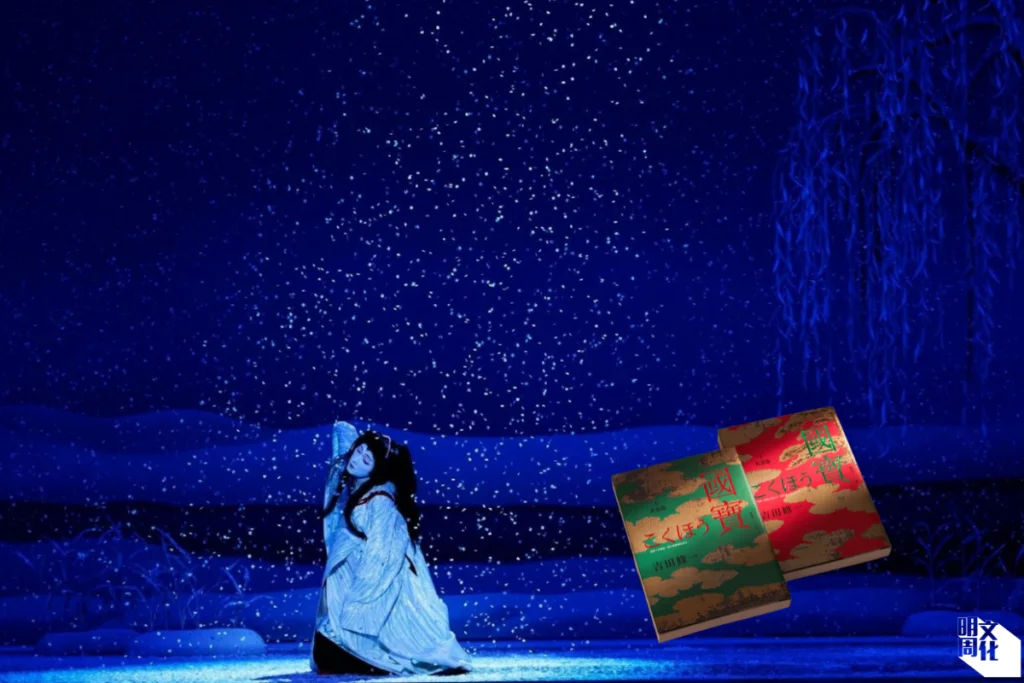

原著的結局,有一個極富電影感的高潮,聚焦於步入晚年的「國寶」喜久雄演出《阿古屋》時打破了舞台界限直奔銀座鬧市一幕。因為那一刻的喜久雄,一站在舞台上,即能在其眼光中看到比舞台更真實和更華麗的「景色」,可以說進入了「神」的境界,同時也墮進了「瘋子」的世界。最後一幕,他身披華麗絢爛的刺繡外袍,走下舞台,走過觀眾席,走過鋪着紅毯的大廳,繼而直奔街頭,在車水馬龍、霓虹燈與煩囂交織的銀座街頭,在眾人驚叫連連、目瞪口呆的情形下,恍若仍在舞台,踽踽獨行,欣賞漫天白雪紛飛的至美「景色」。

電影結局,仍以白雪景色作結,但劇力最強的高潮位,落在喜久雄與俊介兩人最後的一次舞台合演 (電影中的合演內容亦與小説的內容不一致)。

導演的話 原著交代眾人結局 電影強調「空」

導演李相日早前在香港放映會後回答觀眾提問,談及原著與電影的不同部分,表示原著交代了眾多不同角色的結局,但他只集中喜久雄與俊介的交集。他不想以一個人的結局告終,更想以一個人終於看到怎樣的風景而把故事告一段落,因為這更像是一個新的開始而不是落幕,為戲劇留下更廣闊的思考空間。他亦談及原作者吉田修一曾探討主角喜久雄是否幸福的問題,作為電影導演,他不下判斷,寧願把答案完全交給觀眾。不同觀眾,自然可以有不同看法,大家的看法儘管南轅北轍,卻正是電影以至其他藝術作品有趣和可堪玩味之處。他談及主角吉澤亮飾演喜久雄,直認拍片之初,已不作他人選,因為吉澤亮本身有一種好的意義上的「空」的感覺,沒有成見,彷彿可以承受一切。這樣看來,《國寶》以華麗豔麗開始,卻以茫茫雪景結束,好像呼應了《金剛經》「色即是空,空即是色」那種顛倒錯置。

導演李相日生於一九七四年,屬於在日本出生的第三代韓裔,作品包括奪得日本金像獎最佳導演的《草裙娃娃呼啦啦》(2006)。《惡人》(2010)、《怒》(2016)和《國寶》(2025)這三部作品,皆改編自吉田修一小說。

故事大略 喜久雄與俊介恩怨交纏的「兩生花」

原著和電影各有精采至極的篇章,文末附原著最後一段精彩描寫。為了方便大家理解,先把故事大概,略述於此。故事主角為立花喜久雄,黑道首領之子,少時即具演女形 (在歌舞伎中反串女角)的天賦,父親被殺,報仇失敗,拜大垣豐史 (第二代花井半二郎) 為師,與花井繼承人大垣俊介一同學藝。喜久雄與俊介年歲相若,情同手足,發展到後來,更具天賦的喜久雄,反而獲得了第三代花井半二郎名號。俊介離家出走,同時帶走了喜久雄的情人春江。喜久雄事業如日中天之際,卻因私生女綾乃被傳媒揭發而陷入演藝事業低潮。俊介適時復出,深受觀眾愛戴。俊介其後因糖尿病失去了右腳和左腳。兩人冰釋前嫌,在俊介死前合演歌舞伎名作,大放異彩。

台上台下 魔鬼與神明

值得一提的是,雖然電影中也有交代喜久雄「與魔鬼交易」一幕,不過,交代較為隱晦。原著小說近尾聲時,則對此有所點明,這一段講到喜久雄獲封「人間國寶」稱號後,綾乃女兒喜重遭遇嚴重燒傷,喜久雄急赴醫院探望孫女,綾乃厲聲大喝,嚴禁喜久雄靠近。綾乃記得小時候,爸爸曾到稻荷神社許願,她問爸爸向神明許了甚麼願望,喜久雄卻說,剛才不是和神明說話,是在和惡魔交易。「我求他讓我變得更厲害,讓我變成日本第一的歌舞伎演員,『其他我甚麼都不要』。」那時候,綾乃的臉充滿了悲傷。綾乃一直記得爸爸的「交易」,然後她發現,每次喜久雄在事業上更上層樓,冥冥中他的身邊總會有人出現不幸。師父因糖尿病致盲,他獲得稱號繼承權,俊介截肢,他事業重見曙光……「不要!不要過來!不要靠近一步!為甚麼?你說啊,為甚麼?為甚麼壞事全都找上我們?為甚麼好事都發生在爸爸身上?每次爸爸有好事,我們就有壞事!一定有人會出事!我受夠了!我再也不要了!爸,我求你,不要搶走喜重!求求你,你擁有的難道還不夠多嗎……」

不管是電影還是小說,蒙太奇手法反覆運用,渾然天成,把戲內戲外融為一體。台上演戲,觀照人間悲歡離合,如影隨形。故事橫跨大半世紀,故事中的人,也如同一齣長戲,跌宕起伏,固然難以預料,恩怨情仇,亦無法三言兩語,好好說清。喜久雄與俊介,喜久雄與女兒綾乃,複雜的感情,原不易解釋得透徹。

總之,舞台燈光亮起,三味線乍響,嘈嘈切切,抬步登場。驀然,一聲裂帛,冷澀無聲,也是邁起大步,從容下台。

已臻化境的演員,台上,台下,上台,下台,泰然自若;唯有看不懂不吃人間煙火的藝術、留在紅塵俗世的觀眾,目瞪口呆,驚惶失措。

(延伸:《國寶》小說與歌舞伎本身的較量誰勝誰負?——董啟章專欄.技藝的挑戰)

以下為《國寶》原著中極為精彩的結局描寫

(原著中下冊最後一章尾聲節錄,十分精采,從中可以欣賞到作者吉田修一的文筆、意象和聲畫並茂的電影感,特摘錄如下:)

……

不過是垂眼看地,不過是讓三味線發出一個高音,光是如此,注視着舞台的觀眾便覺凌亂的被辱歷歷在目,女子的嬌喊聲聲入耳。

問君何時歸

空言西風未到時

伊人可在天一方?

無人應聲至

臨別之際,問起下次何時能再見,他說秋天前定能重逢,但我眺望遠空,問上天他是否在那邊,也不會有人應聲而來。

坐在最後一排望着舞台的春江忽覺臉頰一熱,連自己都吃了一驚,趕緊抹掉淚水。

任憑如何呼喚、如何等待,都回不來了。正思索着自己是否把這樣的台詞套到了誰身上,不禁慌了,說着「沒事,不要緊」在春江心中浮現的那張臉:

「我啊,不是逃避……我是想成為真正的歌舞伎演員。」

是在北新地的公寓外,等待春江下班回來的俊介。

阿俊,你看到了嗎?你最喜歡的喜久雄,終於變成這麼了不起的演員了。……

喜久雄演奏的胡弓拉出了人世無常,定定望着地上一點,一心一意拉着的那把弓,拉出了悠久的時光長河。

《阿古屋》這齣戲,在阿古屋熬過琴、三味線、胡弓的折磨之後:

「此女確然不知景清行蹤,判其無罪!」

……她不但在繩索中解脫,也從思念中解脫,這才是這個故事的精髓。

正因此,就算琴和三味線彈得再好,再怎麼練習胡弓、磨練演技,若一個演員不了解最關鍵的美麗回憶,就絕對演不了阿古屋。

「阿古屋的拷問到此為此。此女確然不知景清行蹤,判其無罪!」

……

席間迸發零落的掌聲。掌聲獻給方才演奏完的胡弓,獻給出現在眼前的吉野櫻花與龍田紅葉,更獻給親身展現人世無常的第三代花井半二郎,但幾乎所有觀眾都還沉迷在喜久雄震懾人心的演出中而目瞪口呆。

阿古屋聞言,喜極而泣

伏拜稱謝不已

阿古屋獲釋的喜悅之情支配了喜久雄的身體。

這裏便是:

「我想一直站在舞台上。希望幕永遠不會落下。」

喜久雄所渴望的地方吧。

「幕終究會落下啊,一想到我就好怕。」

也是他所恐懼的地方。

雖然稍縱即逝,但此時喜久雄臉上浮現了像是鬆了一口氣的微笑。

前排的觀眾有人注意到了,都以為這個小小的微笑是演員順利完成重頭戲,不由自主地安心一笑。唯有一人心中一震,緊盯着舞台。那便是綾乃。

因為她感覺到,舞台上的阿古屋,舞台上的花井半二郎,舞台上的父親,站在那裏,正看着其他人看不見的東西。

……阿古屋大膽穿上蝶戲牡丹華麗絢爛的刺繡外袍,展現傾城的儀態,在淨瑠璃與梆子聲中,盛大地結束這一幕。然而這時,就連外行人都看得出喜久雄的動作與之前不同。

幕就要拉上的瞬間,觀眾為大膽穿上外袍的喜久雄鼓起的掌聲如倒抽一口氣般靜止。

在一根針落地都聽得見的寂靜中,喜久雄的右腳悄然向前,梆子聲停了,幕卻沒有拉上,不只是觀眾,同台演員也都一動也不動地注視着喜久雄的動作。

站在舞台中央,從左方、右方、一樓到三樓環視一周後,喜久雄臉上緩緩綻開笑容。

「真美……」

這聲低語剛落,便踩着走在雲朵上的步伐從舞台上下來。

觀眾席頓時為之譁然,飾演重忠的伊藤京之助大驚,心一涼,想要追上去,但喜久雄緩步走在觀眾席通道上的步伐沒有迷惘。那情景,不是一名演員走下舞台,而是直至前一刻演員所站立的舞台,隨着他的腳步一步步向外擴展。

喜久雄以心滿意足的神情昂然走入觀眾之中。

這時響起了小小的掌聲,一看,唯一一個站起來的,是不顧臉上斷了線的眼淚,拍着手的綾乃。

然而其他觀眾仍目口呆,驚慌之餘喊着:

「第三代!」

喊聲也空虛地被劇場吸走。

從議論紛紛的觀眾席筆直往外走的喜久雄來到春江她們近前,春江不禁起身,也要身旁的美緒站起來,摸着美緒的肚子說:

「仔細看好,那就是和你爺爺旗鼓相當的人喔。」

此時,被款步而來的喜久雄的魄力所震懾,劇場工作人員不假思索地推開門,那一瞬間,喜久雄望着打開的門扉之後,露出猶如眺望絕景般的微笑。

一來到鋪着紅毯的大廳,一豐已喘着氣站在那裏,正要上前阻止喜久雄時,喜久雄如交代「你留在這裏」一般向他點了點頭,一臉幸福地向外面走去。

大門口突然出現花魁,歌舞伎座外的行人無不佇足,不知是誰的鎂光燈一閃,立刻引來大批人潮佇足圍觀。即使如此,喜久雄仍一臉滿足地仰望銀座的夜空,將外袍一拉,環珮叮咚地邁出步伐。

輕巧地落在塞車的車陣中的那雙赤腳,多麼白皙。濕漉漉的路面映出的身影,多麼豔麗。

有如鑽過車陣的車縫一般,喜久雄身上的外袍衣襬流洩而過。

此刻,喜久雄眼中所見,是銀座的霓虹燈,還是白雪紛飛的世界?耳中所聞,是銀座的喧囂,還是錚錚而鳴的笛鼓聲?

當喜久雄踉蹌着走到大十字路口,燈號變了。

人行道上驚叫連連,同時響起無數喇叭聲。

炫目的車燈照亮阿古屋面孔的那一瞬間,喜久雄照例說聲:

「我好了。」

微微點頭,做出出場的信號。

吉野龍田花紅葉

更科越路月與雪

只要唸出這一節,再來身體便全都記得。喜怒哀樂的動作、方式、時機,一切的一切身體都記得。還有幾近刺眼的照明燈與震耳欲聾的掌聲。只要有了這些,演員到哪裏都能表演。只要有一個觀眾,其餘都不需要。

……

(編按:吉野、龍田、更科、越路,俱為地名。電影非以歌舞伎劇目《阿古屋》作結,改為《鷺娘》作結。文中懷孕的美緒,是俊介兒子一豐之妻。)